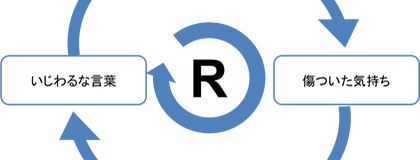

男の子の1人がこう言います。「まず、僕らは『いじわるな言葉』を言われて、『傷ついた気持ち』になるんだ。それから、ケンカが始まって、それで、もっといじわるな言葉を使ってしまう。そうしたら、もっと傷ついた気持ちになって、もっといじわるな言葉を使ってしまうんだよ。」

IDGs Gathering 2022:⑥持続可能な開発目標に必要な内的発達について

私たちには、子どもにシステム思考のツールを教えてきたたくさんの経験があります。子どもたちは即座に理解します。ほとんど時間はかかりません。分かるのです。学校での唯一の問題は、子どもが先生よりもはるかに早く学び、先生たちがそれをとても恐れてしまうことです。

IDGs Gathering 2022:⑤システム思考とウェル・ビーイング

伝統的な医学において典型的な健康の定義は「自分自身のバランスを取り戻せること」です。私たちはどれだけ自分自身を癒せるか? これは、とても良く機能する健康の定義です。

IDGs Gathering 2022:④気候変動への取り組みと評価について

ここから得られる1つの示唆は、これが今世紀の旅だということです。2つ目の示唆は、このプロセス自体を評価できるようにすべきだということです。気候変動の反転という目標だけを基準にして満足感を得ることはできません。

IDGs Gathering 2022:③目標(Goals)と意図(Intentions)について

この内的成長という意識の向け方は、新しい行動の様式へと私たちを導きます。そこにおいて、私たちは、意図と、大切だと知っているものを持ち、また一方で、私たちはそれを「起こす(make it happen)」ことができないと認識しているのです。私たちに自分の子どもたちを「幸せにならせる」ことができないのと同様に。

IDGs Gathering 2022:②産業化時代からの転換について

IDGsには潜在的な意義があるのです。この地球に生きる部族としての私たちが、「いや、私たちの「Being」の能力が本当に大切だ」と、現実として受け止め始められるか。ただここにいること、平穏でいることを、大切な現実の話として受け止められるかが問われています。

IDGs Gathering 2022:① 内的発達目標の重要性について

私は、IDGsが興味深い方法でこれに対するこたえを示していると思います。私にとっての意味で言えば、SDGsは大いに理にかなっていますが、それ以上に現状からの大きな、180度の方向転換を表すものです。

自由とはシンプルな言葉である⑥私たちの「正気でない」文化

いつも頭に浮かぶ言葉は、「Sanity(正気)」です。人が集まって、まず共にいることに感謝して、そして私たちが生きていることへの感謝から始める、またはこれを含めて、お互いを歓迎し、受け入れる。こんなふうにミーティングを始める人たちのそばにいるとき、私はいつも「ああ、これが正気というものだ」と感じます。そして、同時に思い出すのは・・・これほど強い感情を覚えるのかのもう一つの部分ですが、私たちがどれだけ「正気ではない」かです。

組織文化を変えようとするのではなく、2つのものを探してください

文化を変えようとしてはいけません。なぜなら、文化を変えようとするあなたのエネルギーが、組織文化をかえって強化しがちだからです。

2つのものを見つけてください。1つ目は、人々がすでに、あなたが見たいと思う方法で働いているような場所。そして、他と少し違う文化を持って活動しながら、頭を悩ませる問題を解決できている場所です。

システム・リーダーシップの夜明け(6)道を進むための指針

システム・リーダーになる道は、明らかにシンプルな旅ではありません。どんな困難な取り組みでも同様ですが、いくつかのシンプルな指針を心に留めておくことが役に立ちます。

自由とはシンプルな言葉である⑤「ネルソン・マンデラ」の物語

過去と現在を「受けとめる(ホールドする)」ことがカギです。ただし、このように「深く受けとめる」ことです。ですから、マンデラに何かが起きたことは明らかです。そして、だからこそブーバーの言葉からスタートしたのは素晴らしかったのです。あるポイントにおいて至る、ある領域に通じる道です。「大切なのは確かに自分ではない。確かに自分の過去でもない。自分は乗り物に過ぎない」。ただ、そのときに「乗り物としてのあなたが何者であり得るのか」という何かに足を踏み入れることができるのです。